Inclusão, Acessibilidade e Tecnologias

Introdução

Caras e caros estudantes, ainda que na distância das atividades remotas é muito bom mantermos o contato com vocês. Este eixo do curso nos convida a refletir e agir a partir da ideia de equidade e acesso democrático às atividades educacionais, o que pode envolver o desenvolvimento de estratégias pedagógicas capazes de satisfazer todas as pessoas envolvidas na sala de aula ou em outro espaço formativo, em específico aquelas pessoas com necessidades especiais.

Como vocês sabem, a atual Pandemia de Covid-19 alterou significativamente a vida de todos nós, e esse impacto não foi diferente para as/os profissionais da educação básica. Diversos desafios se apresentaram — e seguem se apresentando — para as pessoas envolvidas na gestão escolar, no magistério, para mães e pais e para as crianças e adolescentes matriculadas. As necessidades para manutenção do direito à educação se ampliaram, se complexificaram, muitas vezes dificultando ainda mais a democratização do acesso à esse direito tão elementar. Se a situação já não era favorável para as pessoas com deficiência, o novo coronavírus certamente não melhorou esse quadro pra ninguém.

Felizmente existem diversos esforços de resistência em que a comunidade escolar tem evitado a exclusão de estudantes. Entre as bases teóricas, as concepções de ciência e conhecimento e as ações concretas nos diversos espaços realizada por pessoas e entidades, buscaremos avançar em nosso processo formativo desde a Educação do Campo e as Ciências da Natureza, debatendo nesse eixo o tema da inclusão, acessibilidade e tecnologias na formulação de um projeto político pedagógico democrático e transformador.

Diversidade e diferença na sociedade e na educação

A diversidade é uma característica importante do ser humano. Podemos afirmar que ela é responsável pela nossa capacidade em ocupar as distintas regiões de nosso Planeta Terra. A diversidade está presente entre as plantas, os animais, e entre uma paisagem e outra. Ou seja, a diversidade é um atributo, é uma marca inseparável da longa história da vida no planeta.

Todas as culturas humanas lidam não só com a diversidade entre as comunidades que ocupam uma região, mas também com as diferenças entre as pessoas de um mesmo grupo, de um bairro, de uma igreja, de uma família. No entanto, a introdução no currículo escolar de temas que debatem as diferentes formas de ser humano é recente.

Neste eixo do curso, temos a tarefa de analisarmos como as culturas humanas enxergam e lidam com as diferenças entre as pessoas e grupos, em particular as diferenças que têm gerado opressão e exclusão social, tais como pessoas portadoras de necessidades especiais, com algum distúrbio de aprendizagem ou deficiência, que sofrem discriminação por gênero, cor, opção sexual ou outros motivos.

Ou seja, apesar da diversidade ser algo que está muito presente na vida das pessoas há muito tempo, é apenas nas últimas décadas que a escola passa a ter que abordar a diversidade étnica, linguística, comportamental, sexual existente na sociedade. Diversos motivos explicam essa realidade, vejamos alguns deles.

Modernidade e padronização da vida

A ideia de modernidade, de um mundo moderno, trouxe a necessidade de se estabelecer “padrões” para as diferentes dimensões da vida. Por exemplo, a necessidade de se estabelecer o metro como o padrão de medida de distância, o quilo como padrão de medida de massa, e por aí vai. O padrão facilita as trocas e as relações comerciais entre diferentes nações e países. Porém, nesse movimento de padronizar as coisas, a modernidade trouxe também a ideia de se padronizar as pessoas, os comportamentos e até a forma de se pensar e imaginar o mundo. Nesse aspecto, muitos problemas surgiram por conta dessa tal modernidade, ao longo deste período dito moderno, ou seja, ao longo dos últimos séculos.

A necessidade de padronização pode ser muito bem percebida na lógica fabril. Em uma fábrica, tudo precisa ser padronizado: a matéria prima, as máquinas, as peças produzidas e… até o trabalho precisa ter um padrão, uma repetição. Nesse sentido, o trabalho padronizado exige que as pessoas assumam também um perfil específico. Sabemos que a escola de hoje em dia, por exemplo, é fruto dessa necessidade social trazida pela industrialização. A escola, ao repetir o padrão da fábrica, passa a exigir que as crianças tenham corpos iguais, comportamentos iguais, que saibam repetir, reproduzir aqueles comportamentos e ensinamentos que se esperam de uma sociedade “ordenada” (lembrem-se do lema na bandeira nacional: ordem e progresso). A roupa precisa ser “uniforme”, as carteiras precisam estar alinhadas, todas sentadas e olhando para a frente.

Portanto, podemos pensar que o desenvolvimento da modernidade industrial exigiu e segue exigindo uma ordem social baseada na uniformização das coisas e das pessoas. A globalização dessa ordem, tendo em vista a necessidade de ampliação do consumo de bens industriais, passa a influenciar a vida de muitas pessoas, no mundo todo. Na agricultura ocorre o mesmo. A produção de matéria prima para a indústria exige também uma agricultura industrializada, na qual as sementes, as plantas e os animais precisam ser uniformizados, ou seja, precisam de uma “pureza” genética, uma normatização para que se possa cultivar em monocultura, ocupando grandes porções da paisagem.

Essa lógica da uniformidade e pureza genética atinge também o ser humano. Tanto na história como nos dias de hoje circulam discursos que afirmam a superioridade de um determinado grupo sobre outro. Em linhas gerais, esse discurso afirma a superioridade de pessoas que são brancas, homens, heterossexuais, convencionando uma ideia de normalidade existencial .

Em resumo, afirmamos que as pessoas que são ou estão fora do padrão estabelecido por essa ordem dominante sofrem todo tipo de opressão por estarem ou serem diferentes do que se espera, serem ou estarem fora da norma que elas mesmas nunca definiram.

Educação e construção da democracia

De toda forma, o que vale ressaltar é que a diversidade e as diferenças que encontramos entre as pessoas nem sempre é interpretada como algo positivo, válido e legítimo. Busquem pensar sobre isso em seu cotidiano e nos espaços em que você circula.

Ao passo que o mundo se torna cada vez mais globalizado, temos também a oportunidade de ampliar nosso contato com todo tipo de gente, de corpos, de culturas e modos de vida. As tecnologias da informação e da comunicação, como parte do processo de globalização em que vivemos, cumpre um papel fundamental nessa aproximação. Através das tecnologias como rádio, televisão, internet e redes sociais somos apresentados não só ao diferente, mas também com outras maneiras de encarar essas diferenças — inclusive nos ambientes educacionais.

No conjunto das lutas e esforços sociais para a superação das opressões, as pessoas marginalizadas pela ordem vigente se organizam e apresentam para o conjunto da sociedade diversas demandas. Isso fica claro, por exemplo, ao analisarmos as conquistas legais que a comunidade surda obteve nas últimas décadas. Em 24 de abril de 2002 foi sancionada a Lei nº 10.436 reconhecendo a LIBRAS como meio legal de comunicação e expressão no país. Ou então, podemos citar também a conquista da lei que tornou obrigatório no país o ensino de história e de cultura africana e afro-brasileira nas escolas, a Lei nº 10.639, de 2003.

A educação, portanto, passa a ser também um palco das lutas sociais pela construção de uma democracia mais ampla, que de fato inclua toda a população e com verdadeiro reconhecimento da diversidade que a compõem.

Com estas informações preliminares é que damos as boas vindas a todas e todos vocês. Realizaremos três atividades síncronas de Tempo Comunidade, buscando abordar os aspectos centrais da temática de inclusão, acessibilidade e tecnologias na formação de educadoras e educadores do campo e da cidade. Que possamos realizar um ótimo semestre, respeitando os limites da atividade remota como parte deste momento emergencial.

Bons estudos!

Organização e Avaliação

Como pode ser visto no Cronograma abaixo, teremos diversos ciclos de atividades. Cada ciclo envolve 5 encontros de cada um dos componentes abaixo:

- Estágio Curricular Obrigatório IV

- Fundamentos da Educação Especial para a Educação do Campo;

- Libras

- Tecnologias digitais e produção de materiais;

- Trabalho de Conclusão de Curso – TCC I

- Transmissão da vida, ética e manipulação genética;

No caso de Libras, haverão 17 encontros ao longo do semestre, pois se trata de um componente com maior carga horária. Toda segunda-feira haverá encontro de Tempo Comunidade, sendo que nesse semestre de 2021 Inverno estes encontros serão integrados, com a participação de toda a comunidade da Lecampo. Ressaltamos a importância de vocês acompanharem todas as atividades de segunda-feira, que foram organizadas especialmente para nossa formação conjunta. O Eixo 7 está encarregado de organizar 2 desses encontros:

- 08 de novembro 2021: Pesquisa e Tecnologias no Ensino de Ciências – com Sinara da Silva Chagas, Licenciada em Educação do campo;

- 03 de janeiro 2022: Gestão Educacional e práticas inclusivas – com Manuela e Jalusa.

A avaliação do eixo contará com a seguinte distribuição de nota (exceto para Libras e TCC I):

- 5 pontos cada componente;

- 4 pontos trabalhos de Tempo Comunidade;

- 1 ponto de Auto Avaliação.

Os trabalhos de Tempo Comunidade serão desenvolvidos a cada ciclo. Dessa forma, cada componente ficará responsável em propor uma atividade avaliativa referente ao TC. Fiquem atentes a eles, dialogando com as professoras de cada componente.

A avaliação do componente TCC I tem a seguinte distribuição

- 1ª média parcial (10 pontos): atividades e cumprimento do cronograma proposto pela componente curricular de TCC I;

- 2ª média parcial (10 pontos): avaliação do projeto de pesquisa atribuída pela banca em defesa pública;

Média Final = [(1ª média parcial) + (2ª média parcial)]/2

Cronograma

Abaixo uma proposta de organização das atividades ao longo do semestre. Como temos neste eixo uma grande carga horária de Libras e TCC, consideramos a necessidade de realizar, ao menos em parte do semestre, quatro encontros síncronos por semana. A partir dessa constatação, os dias para as atividades síncronas do Eixo 7 seriam segunda, terça, quarta e sábado. Confira abaixo:

| Data | Atividade Síncrona | |||

| Semana 1 13-18 set | Seg: Abertura Semestre Ter: TCC 1 Qua: Libras Sáb: Estágio Bio | |||

| Semana 2 20-25 set | Seg: TC Ter: TCC 1 Qua: Libras Sáb: Estágio Bio | |||

| Semana 3 27 set 01 out | Seg: TC Ter: TCC 1 Qua: Libras Sáb: Estágio Bio | |||

| Semana 4 04-09 out | Seg: TC Ter: TCC 1 Qua: Libras Sáb: Estágio Bio | |||

| Semana 5 11-16 out | Seg: TC Ter: FERIADO Qua: Libras Sáb: Estágio Bio | |||

| Semana 6 18-23 out | Seg: TC Ter: Fundamentos da Educação Especial Qua: Libras | |||

| Semana 7 25-30 out | Seg: TC Ter: Fundamentos da Educação Especial Qua: Libras | |||

| Semana 8 01-06 nov | Seg: TC Ter: FERIADO Qua: Libras Sáb: TCC 1 | |||

| Semana 9 08-13 nov | Seg: TC Ter: Fundamentos da Educação Especial Qua: Libras | |||

| Semana 10 15-20 nov | Seg: FERIADO Ter: Fundamentos da Educação Especial Qua: Libras | |||

| Semana 11 22-27 nov | Seg: TC Ter: Fundamentos da Educação Especial Qua: Libras Sáb: Libras | |||

| Semana 12 29 nov 04 dez | Seg: TC Ter: Tecnologias digitais e produção de materiais Qua: Libras Sáb: Libras | |||

| Semana 13 06-11 dez | Seg: TC Ter: Tecnologias digitais e produção de materiais Qua: Libras Qui: Transmissão da Vida Sáb: Libras | |||

| Semana 14 13-18 dez | Seg: TC Ter: Tecnologias digitais e produção de materiais Qua: Libras Qui: Transmissão da Vida | |||

| Semana 15 03-08 jan | Seg: TC Ter: Tecnologias digitais e produção de materiais Qui: Transmissão da Vida | |||

| Semana 16 10-15 jan | Seg: TC Ter: Tecnologias digitais e produção de materiais Qui: Transmissão da Vida | |||

| Semana 17 17-22 jan | Seg: TC Ter: Transmissão da Vida | |||

| Semana 18 24-29 jan | Seg: TC Ter: ENCERRAMENTO SEMESTRE |

Fundamentos da Educação Especial para a Educação do Campo

Unidade I: Histórico e definições em torno da deficiência e da Educação Especial

Breve histórico das concepções em torno das deficiências

A Educação Especial, vista hoje como uma modalidade da Educação Básica, deriva dos processos de educação de pessoas com deficiência. Convencionalmente, esse processo é estruturado através de três paradigmas: segregacionista, integracionista e inclusivo, os quais serão debatidos neste semestre. Do mesmo modo, veremos que corpo, capacidade e modos de vida, estiveram, durante séculos, vinculados no processo de produção da deficiência. Segundo Pereira & Saraiva (2017, p. 170):

O vasto acervo documentário existente sobre a história das pessoas com deficiência remete à antiguidade remota e à vida pré-histórica. Coma (1992, p. 63) assegura com convicção que doenças incapacitantes e deficiências físicas são tão antigas quanto a própria vida. Silva (1987) evidencia em seu estudo A epopeia ignorada a existência de um complexo sistema de crenças e simbolismos envolvendo os indivíduos com deficiência, inclusive como eram tratados desde o período Paleolítico Superior (40.000 anos a.C.).

Link de acesso do texto na íntegra: Trajetória histórico social da população deficiente: da exclusão à inclusão social

A deficiência na perspectiva social

Com o avanço da ciência, especialmente das ciências biomédicas, as pessoas cujos corpos não estavam plenamente “encaixados” na sociedade capitalista, moderna e industrial, foram objeto de estudos. Suas peculiaridades no modo de sentir e explicar o mundo foram sendo definidas como doença e aquilo que denominamos hoje de “modelo biomédico da deficiência” foi alastrando-se.

Essa transformação epistemológica é descrita por Débora Diniz na obra “O que é deficiência?”. Conforme DINIZ (2007, p.4):

A ideia de que a cegueira, a surdez ou a lesão medular nada mais são do que diferentes modos de vida é algo absolutamente revolucionário para a literatura acadêmica sobre deficiência. A concepção de deficiência como uma variação do normal da espécie humana foi uma criação discursiva do século XVIII, e desde então ser deficiente é experimentar um corpo fora da norma.3 O corpo com deficiência somente se delineia quando contrastado com uma representação de o que seria o corpo sem deficiência. Ao contrário do que se imagina, não há como descrever um corpo com deficiência como anormal. A anormalidade é um julgamento estético e, portanto, um valor moral sobre os estilos de vida. Há quem considere que um corpo cego é algo trágico, mas há também quem considere que essa é uma entre várias possibilidades para a existência humana. Opor-se à ideia de deficiência como algo anormal não significa ignorar que um corpo com lesão medular necessite de recursos médicos ou de reabilitação. Pessoas com e sem deficiência buscam cuidados médicos em diferentes momentos de sua vida. Algumas necessitam permanentemente da medicina para se manter vivas. Os avanços biomédicos proporcionaram melhoria no bem-estar das pessoas com e sem deficiência; por outro lado, a afirmação da deficiência como um estilo de vida não é resultado exclusivo do progresso médico. É uma afirmação ética que desafia nossos padrões de normal e patológico.

Os capítulos que utilizaremos nesta componente, podem ser encontrados neste link: O que é deficiência? – Capítulos selecionados

Terminologias

Se mudam as concepções sobre corpo, capacidade e deficiência, mudam também a forma como essas pessoas são nomeadas pela sociedade. Uma sistematização bastante completa sobre essas relações, foi realizada por Romeu Kazumi Sassaki e está disponível no texto Terminologia sobre deficiência na era da inclusão.

Educação Especial e Educação inclusiva

A concepção de que as pessoas com deficiência poderiam estar inseridas no ensino formal, no mercado de trabalho e em outros espaços públicos e privados de produção da vida, é relativamente recente, é enfim, um advento da democracia. São estas concepções que levaram ao planejamento de uma educação inclusiva – um pouco sobre este percurso, considerando a história brasileira recente, está descrito em Jesus & Padilha (2020):

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva, definiu como público-alvo da Educação Especial, os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Assim, a educação especial articula-se ao ensino comum e é desenvolvida por meio do Atendimento Educacional Especializado – AEE.

Este desenho da educação especial, começa a surgir, de modo particular, a partir da Constituição Federal de 1988, quando a educação aparece como direito social inalienável e sua universalização passa a ser um debate que sustenta a formulação de políticas públicas específicas. Em nível internacional, a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e a Declaração de Salamanca (1994) pontuam a dimensão igualitária do acesso à educação, por parte das pessoas com necessidades educacionais especiais. Na esteira destas discussões, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996 (LDB), também assegura o direito de todos os indivíduos ao ensino regular.

A Declaração de Salamanca (1994), documento resultante da Conferência Mundial de Educação Especial, realizada em Salamanca, Espanha, reuniu 88 governos e 25 organizações internacionais. Teve como foco a urgência da oferta de educação para os indivíduos que apresentam necessidades educacionais especiais, em classes comuns, do sistema regular de ensino. Entre as proclamações anunciadas estavam o direito fundamental de todos os indivíduos à educação e que sistemas e programas educacionais deveriam ser designados e implementados, considerando a diversidade das características e necessidades de cada estudante. A LDB 9.394/96, embasa-se nestes pressupostos, assegurando o direito de todos à educação. Em seu artigo 4º, parágrafo III, garante o atendimento educacional especializado aos educandos com necessidades educacionais especiais, na rede regular de ensino, pontuando em seu Artigo 59, a adequada formação, em nível médio e superior, tanto para atuação no AEE, quanto para atuação nas classes comuns.

As determinações da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com de Deficiência (1999), promulgada no Brasil através do Decreto 3.956/2001, destacam a necessidade de tomar medidas de diversas naturezas, inclusive educacional, a fim de eliminar a discriminação, promovendo a integração das pessoas com deficiência ao contexto social. Do mesmo modo, as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução 02/2001, no artigo 2º, ressaltaram que os sistemas de ensino deveriam organizar-se para assegurar uma educação de qualidade para todos, cabendo às escolas comuns também o papel do atendimento aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais. Na esteira deste debate, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/1996) é clara ao especificar que a educação especial é uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino e, portanto, deveria estar presente também nas escolas do campo. Contudo, estudos que se dedicam a tal temática, mostram que essa, ainda, não é uma realidade posta. No livro Educação Especial no Campo, organizado por Kátia Regina Moreno Caiado – uma das poucas publicações na área, Caiado e Mantovani (2017) destacam que a interface entre educação especial e educação do campo é um processo recente.

Legislação

Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva inclusiva:

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/politicaeducespecial.pdf

Lei Brasileira de Inclusão – LBI

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.502-de-30-de-setembro-de-2020-280529948

Suspensão da eficácia do decreto, pelo STF:

http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=456419&ori=1

Conceitos Importantes

Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:

I – acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

II – desenho universal: concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva;

III – tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;

IV – barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros, classificadas em:

a) barreiras urbanísticas: as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo;

b) barreiras arquitetônicas: as existentes nos edifícios públicos e privados;

c) barreiras nos transportes: as existentes nos sistemas e meios de transportes;

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação;

e) barreiras atitudinais: atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas;

f) barreiras tecnológicas: as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias;

V – comunicação: forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a Língua Brasileira de Sinais (Libras), a visualização de textos, o Braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e das comunicações;

VI – adaptações razoáveis: adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais;

VII – elemento de urbanização: quaisquer componentes de obras de urbanização, tais como os referentes a pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico;

VIII – mobiliário urbano: conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu traslado não provoque alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postes de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga;

IX – pessoa com mobilidade reduzida: aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora ou da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso;

X – residências inclusivas: unidades de oferta do Serviço de Acolhimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas) localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas, que possam contar com apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, que não dispõem de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou rompidos;

XI – moradia para a vida independente da pessoa com deficiência: moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência;

XII – atendente pessoal: pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIII – profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas;

XIV – acompanhante: aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal.

Para acessar o conteúdo completo em PDF, clique abaixo:

Tecnologias Digitais e Produção de Materiais

Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura

Para iniciarmos nosso diálogo sobre o componente curricular “Tecnologias Digitais e Produção de Materiais”, peço que observem a imagem a seguir e respondam: para quê utilizamos as tecnologias digitais e a rede?

Usamos as tecnologias digitais e a rede em diferentes espaços da nossa vida e com diferentes propósitos, não é? Agora vamos focar um pouco mais no uso das tecnologias no processo de comunicação e aprendizagem. Para isso peço que assistam a animação intitulada: “Evolução das tecnologias da educação” disponível no Youtube: https://youtu.be/tcLLTsP3wlo. Antes de assistir a animação, fiquem atentos aos seguintes questionamentos:

● Quais tecnologias são utilizadas?

● Como se aprende?

● Quem tem acesso a educação?

● Em que lugar se aprende? (acesso e compartilhamento)

Podemos nos dar conta que já aprendemos por meio das tecnologias e também que que as tecnologias digitais nos dão acesso a muita informação e permitem que a gente esteja conectado aos outros, permite que a gente compartilhe, se comunique, reproduza, adapte e crie. Assim, a formação de professores não poderia estar alheia a utilização das tecnologias digitais no processo educativo. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível superior (BRASIL, 2019, p. 13), apontam como uma das competências da docência: “Pesquisar, investigar, refletir, realizar a análise crítica, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas”. e como uma das habilidades da prática profissional docente: “[…] utilizar as tecnologias digitais, os conteúdos virtuais e outros recursos tecnológicos e incorporá-los à prática pedagógica, para potencializar e transformar as experiências de aprendizagem dos estudantes e estimular uma atitude investigativa” (BRASIL, 2019, p. 17). Em relação a especificidade de formação de professores no âmbito das licenciaturas em Educação do Campo, Molina (2015, p. 162) afirma que:

Outra potencialidade que se tem observado no decorrer da oferta das Turmas de Licenciatura em Educação do Campo é a da ampliação do acesso e do uso das novas tecnologias por esses docentes em formação. As demandas decorrentes dos trabalhos acadêmicos requeridos nestas graduações que os educadores em formação incorporem o uso das novas tecnologias nas suas atividades. Embora o acesso a elas seja ainda bastante precário nas Escolas do Campo, os educadores que nelas atuam, ao cursarem as Licenciaturas, vão incorporando seu uso, tanto no próprio processo de formação, quanto nas pesquisas e nos trabalhos de organização didática com seus alunos nas Escolas do Campo nas quais atuam.

Em decorrência de localizações distantes e do difícil acesso às escolas do campo, nem sempre existe a conexão com a internet, o que provavelmente faça com que o professor tenha que ter maior criatividade para adequar o conhecimento tecnológico às condições apresentadas pelo território em que sua escola está inserida.

Um dos aspectos fundamentais para pensarmos as tecnologias digitais no contexto dos processos de aprendizagem refere-se as intencionalidades com que usamos as tecnologias. Para pensarmos nisso, indico a leitura do capítulo de livro: “Tecnologias Digitais no Espaço-Contexto da Educação Superior e nos Espaços-Intuito Interação, Aprender e Pesquisar” de minha autoria e de colegas de vocês do curso. Esse capítulo está disponível em:

Mas como promover a formação com o uso das tecnologias digitais quando a produção e o uso de tais tecnologias, mídias, softwares, games, recursos e aplicativos mudam a todo momento? O componente “Tecnologias Digitais e Produção de Materiais” traz como objetivo que vocês consigam “experienciar a utilização de objetos virtuais de aprendizagem e tecnologias digitais na produção de materiais educacionais das Ciências da Natureza” (UNIPAMPA, 2019, p.150), por meio da articulação das tecnologias digitais, o ensino de ciências e o contexto do campo. São considerados Objetos Virtuais de Aprendizagem (OVA): vídeos, sons, animações, imagens, gráficos ou simulações, “[…] que tragam informações destinadas à construção do conhecimento […], explicitem seus objetivos pedagógicos e estejam estruturados de tal forma que possam ser reutilizados e recombinados” (CARNEIRO e SILVEIRA, 2014, p. 239).

No episódio 1 do podcast “Conexões” é possível refletir acerca de alguns conceitos e formas de compreender e usar as tecnologias digitais: de que maneira a ampliação do acesso as tecnologias provoca mudanças nas nossas formas de se relacionar? Como essas mudanças alteram nossos modelos de ensinar e aprender? Em quais contextos e em quais suportes experienciamos as tecnologias? De que forma nossas intenções determinam qual tecnologia usar e como usar?

Para ouvir o episódio do podcast, clique no link abaixo. Abrirá uma página da internet a na mesma, aparecerá a imagem abaixo, na qual é só clicar no play e ouvir!

https://anchor.fm/anamoura/episodes/PODCAST-CONEXES—episdio1-efqhno

Assim nossa proposta é que conheçam alguns materiais digitais que elaborei e também que estudantes do curso de Educação do Campo elaboraram. Vocês também irão pesquisar e escolher um material digital que possa ser usado para o trabalho educativo de pessoas com deficiência. E por fim a ideia é que vocês produzam um material digital!

Para refletir sobre a produção de material digital ouçam o episódio 7 do podcast Conexões, intitulado “Tecnologias Digitais e a Formação de Professores da Educação Básica”.

https://anchor.fm/anamoura/episodes/PODCAST-CONEXES—episdio7-eks0o0

Tem muito material digital maravilhoso sendo criado no curso! E mesmo parecendo muita informação e produção, as experiências tem possibilitado que vocês entendam o potencial das tecnologias digitais, saibam escolher suas intencionalidades pedagógicas; conheçam Objetos Virtuais de Aprendizagem e repositórios de OVA; e principalmente, que vocês consigam romper com a perspectiva conteudista; e assim possam mediar, problematizar e adaptar os OVA para possibilitar aprendizagens (CHAGAS e MOURA, 2020).

Abaixo estão outros links de materiais digitais que podem ser visitados e explorados:

https://anamoura24.wixsite.com/tecnologiasdigitais

https://andressaalvesama77.wixsite.com/biomapampa

https://anamoura24.wixsite.com/atividadescommidias

Referências

BRASIL. RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 20 de dezembro de 2019 . Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a

Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica (BNC-Formação). Disponível em: http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2019-pdf/135951-rcp002-19/file. Acesso em: 25 maio 2020.

CARNEIRO, M. L. F.; SILVEIRA, M. S. Objetos de Aprendizagem como elementos facilitadores na Educação a Distância. In: Educar em Revista, Curitiba, Edição Especial n. 4, p. 235-260, 2014.

CHAGAS, S.; MOURA, A. C. de O. S. de. Tecnologias Digitais na Formação de Professores da Licenciatura em Educação do Campo. Anais do Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, v. 11, n. 2, 30 mar. 2020. Disponível em: https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/101475. Acesso em: 14 abr 2020.

MOLINA, M. C. Expansão das licenciaturas em Educação do Campo: desafios e potencialidades. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 55, p. 145-166, jan./mar. 2015. Editora UFPR. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/0104-4060.39849. Acesso em: 24 jan 2019.

MOURA, A. C. de O. S. de. Tecnologias Digitais e Formação de Professores. Disponível em: https://anamoura24.wixsite.com/tecnologiasdigitais. Acesso em: abr 2020.

MOURA, A. C. de O. S. de; CARVALHO, D. C. ; GOMES, F. M. ; LAURINO, D. P. ; MOREIRA, L. S. Tecnologias Digitais no Espaço-Contexto da Educação Superior e nos Espaços-Intuito Interação, Aprender e Pesquisar. In: GUIMARÃES, T. D.; CORRÊA de PAULA, M. (Org.). Better Together: O Uso de Tecnologias Digitais na Educação do Brasil e Espanha. Porto Alegre, RS: EDIPUCRS, 2020, v. 1, p. 203-221. Disponível em: https://coeducarunipampa.files.wordpress.com/2020/04/better_together_cap_espaco_contexto_intuito.pdf. Acesso em: abr 2020.

PROJETO DIAS. Evolução das tecnologias na educação. Projeto de Extensão do Departamento de Comunicação em Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tcLLTsP3wlo. Acesso em: 08 out. 2019.UNIPAMPA. Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. Dom Pedrito: UNIPAMPA, 2019 (Versão Atualizada). Disponível em: http://dspace.unipampa.edu.br/bitstream/riu/111/10/PPC_Educa%c3%a7%c3%a3o%20do%20Campo_Dom%20Pedrito_2019.pdf. Acesso em: 02 abr 2020.

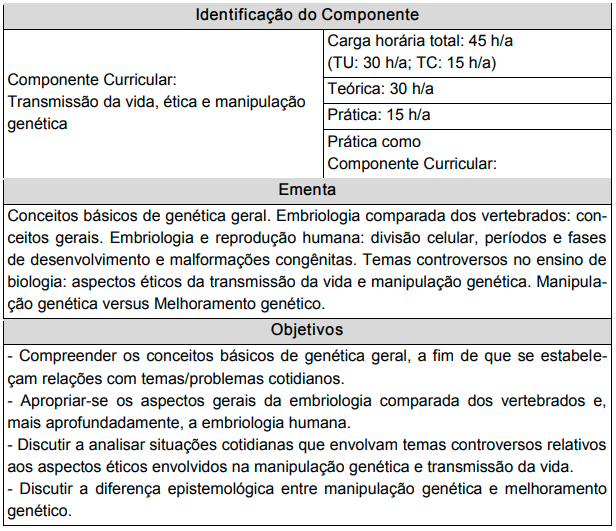

Transmissão da Vida, Ética e Manipulação Genética

O conteúdo básico de estudo nesse componente envolve a compreensão da reprodução e da hereditariedade do ponto de vista da Biologia, no geral, e da Genética, em específico. Claro que, para estes estudos, buscamos agregar a esse ponto de vista os “óculos” da realidade de vocês, assumindo uma concepção educacional alinhada à Educação do Campo.

Assim, os conceitos estruturantes de genética serão abordados a partir do conhecimento prévio de vocês que vivenciam práticas diretamente relacionadas à reprodução e hereditariedade de diversas plantas e animais.

Veremos o contexto histórico da atuação de Gregor Mendel, considerado pai da genética, e os impactos da relação entre Ciência, Tecnologia Sociedade e Ambiente através das controvérsias da atualidade.

Trabalharemos com os conceitos estruturantes de genética, passando pela divisão celular e pelos padrões de herança das características estruturais dos seres vivos. Com essa clareza, debateremos o ensino de biologia na educação básica, assim como o trabalho desde a Educação do Campo, que evidencia a vida como princípio educativo do trabalho nas escolas.

Ressalta-se abaixo alguns pontos que usualmente são debatidos nesse componente:

- Vida no planeta e produção de variabilidade genética;

- Biologia e a relação com a diversidade da vida, em especial com a diversidade humana;

- História e filosofia das ciências a partir da importância do trabalho de Gregor Mendel para a consolidação da Biologia ao longo do século 20;

- Gene como agente da transmissão de características;

- Biotecnologia: necessidade de se discutir o que é melhoramento genético, e perceber como alguns procedimentos só acontecem em laboratórios altamente especializados, tal como a criação de Organismos Geneticamente Modificados – OGMs (transgenia e a edição gênica, por exemplo).

- A relação histórica entre genética, traços fenotípicos e a busca por uma pureza de variedades e racial que tem impactado as dinâmicas sociais e técnicas nas diferentes culturas humanas.

A partir da ementa e dos interesses compartilhados na aula, buscaremos configurar um itinerário de estudos que nos ajude a pensar a educação científica no âmbito da Educação do Campo, a partir de nossa realidade.

Nosso principal instrumento pedagógico são os Textos Guias de Ensino e Aprendizado. Para acessá-los, utilize o link abaixo:

Texto Guia Transmissão da Vida

Trabalho de Conclusão de Curso I

Nesta componente curricular (TCC I), iniciamos a trajetória de construção/elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC é dividido em dois momentos: a elaboração do projeto de pesquisa científica e a realização da pesquisa.

No TCC I trabalhamos o primeiro momento focado na elaboração e qualificação de projetos de pesquisa para a investigação da educação do/no campo, oriundos das experiências vivenciadas ao longo do curso, articuladas com a pesquisa, o ensino e a extensão.

Neste momento, profess@r orientad@ é fundamental para a condução desse processo de construção científica; será el@ que irá te acompanhar nessa trajetória! Para tanto, a escolha da orientação ocorre agora e demanda a formalização dessa relação através do Termo de Aceite de Orientação (link disponível abaixo), a ser entregue pelos discentes, conforme cronograma da componente.

O Regimento de Trabalho de Conclusão de Curso também pode ser acessado na página institucional da Lecampo/Unipampa. Nesse documento estão descritas as responsabilidades e atribuições de discentes e orientadores, requisitos para aprovação, orientações para a formação das bancas de qualificação e defesa final, assim como, outras informações que regem os TCC’s.

Além disso, é fundamental lembrarmos que a Universidade Federal do Pampa adota normas ABNT para a padronização e normalização de seus trabalhos acadêmicos, as quais devem ser utilizadas desde a elaboração do projeto, em acordo com o “Manual de Normalização de Projetos de Pesquisa, Relatórios Técnicos e Pôsteres Técnicos e Científicos” (link abaixo).

Atente para a nova versão (2021) do manual dividida em cinco volumes! As orientações sobre citações e elaboração da lista de referências agora encontram-se em arquivos separados, conforme os links disponibilizados na sequência.

Os materiais e documentos estão disponíveis através dos links abaixo: